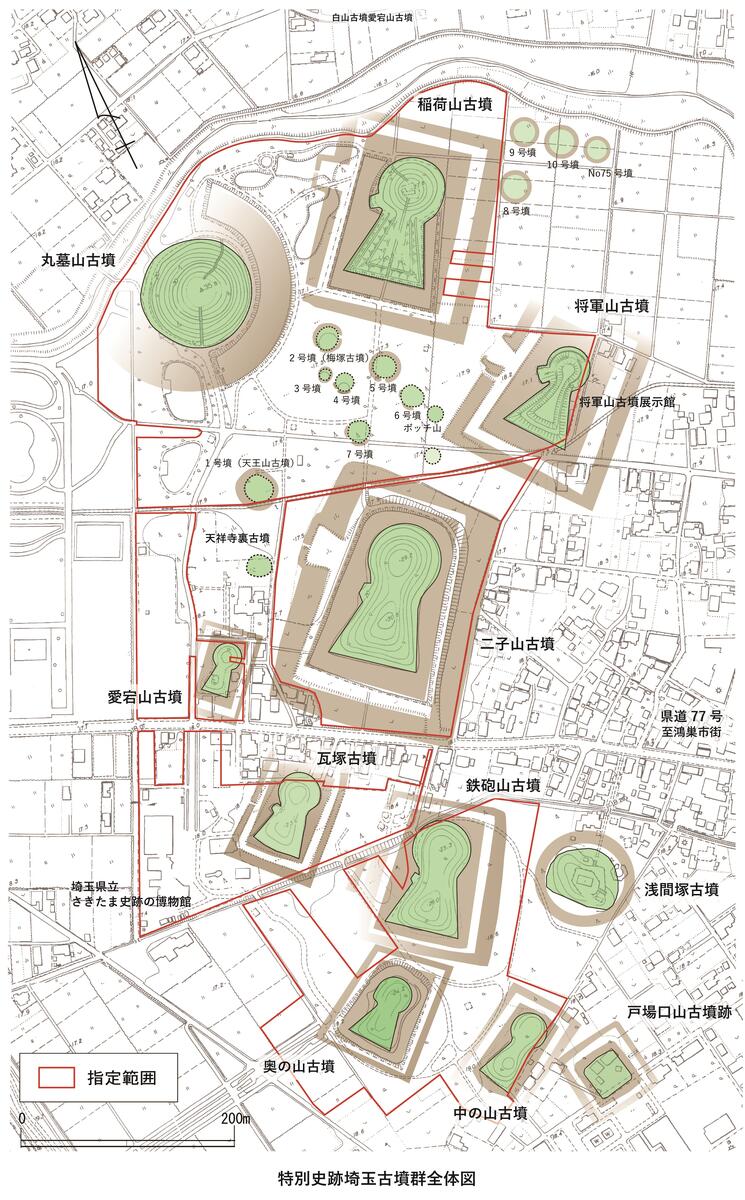

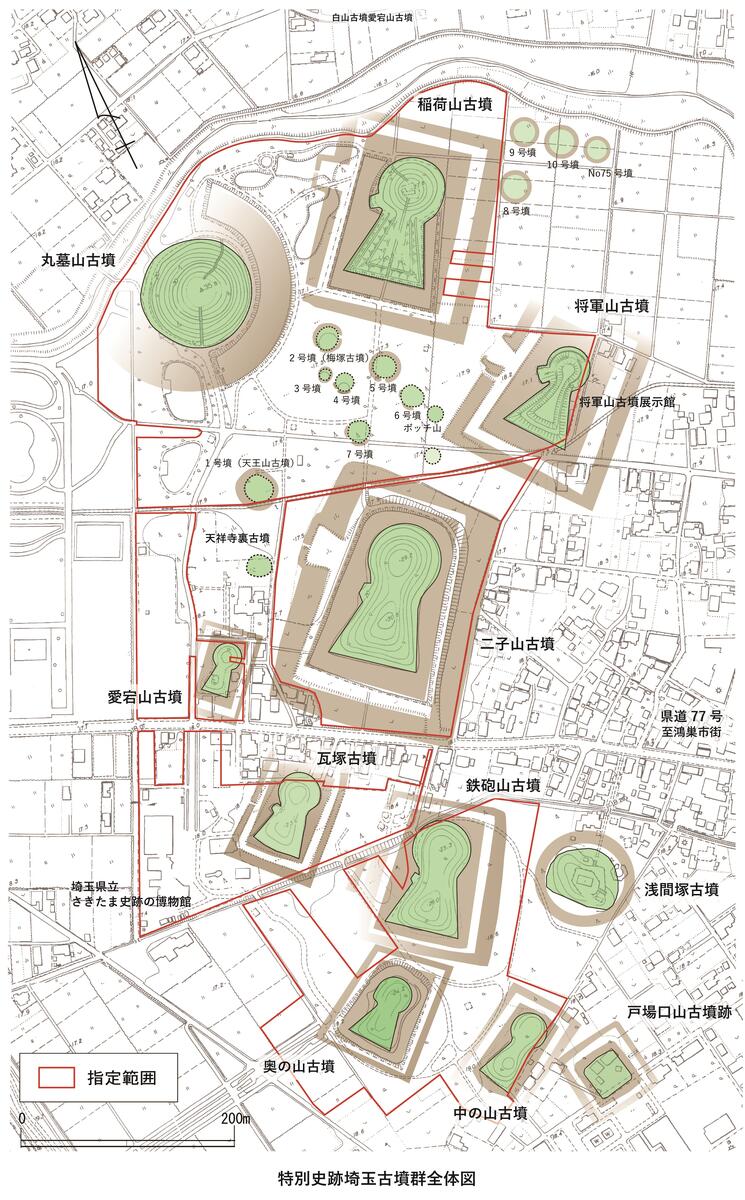

密集する古墳群

「埼玉古墳群」は、県名発祥の地「埼玉(さきたま)」にあります。古墳群は5世紀後半から7世紀中頃にかけて、大宮台地の北端に連続して築かれた、前方後円墳と大型円墳、方墳並びに小円墳群で構成される古墳群です。台地上の狭い範囲に大型古墳が密集する、全国でも屈指の規模の古墳群です。

規格性をもつ前方後円墳

埼玉古墳群は前方後円墳の形態に強い規格性を持っています(①主軸方位が概ねそろう②長方形の二重周堀をもつ③西側に造出しという施設をもつ)。埼玉古墳群はその出土遺物とともに、古墳時代当時の王権との関わりや地域支配の在り方を考究する上で欠くことができない重要な遺跡です。

令和初、埼玉県内初の「特別史跡」に

埼玉古墳群は、金錯銘鉄剣をはじめ貴重な出土品が大型の古墳と一体となって保存されており、東アジア及び日本列島の歴史を語る上で欠かすことのできない、国内でも有数の史跡です。また、1938(昭和13)年に国の史跡に指定されて以降、長きにわたり史跡の保存と活用が続けられています。

こうした史跡の価値が認められ、2020(令和2)年3月、学術上の価値が特に高く、日本文化を象徴する史跡として、埼玉県内では初となる特別史跡に指定されました。

※特別史跡に含まれる古墳:稲荷山古墳、丸墓山古墳、二子山古墳、愛宕山古墳、瓦塚古墳、奥の山古墳、将軍山古墳、鉄砲山古墳、中の山古墳、小円墳群 (前方後円墳8基、大型円墳1基小円墳8基)

古墳の大きさ(単位:m)

| 古墳名 |

墳形 |

墳丘全長 |

後円部径 |

後円部高 |

前方部幅 |

前方部高 |

| 二子山古墳 |

前方後円墳 |

132.2 |

67.0 |

11.7 |

83.2 |

13.7 |

| 稲荷山古墳 |

〃 |

120.0 |

62.6 |

10.4 |

82.4 |

9.4(推定) |

| 鉄砲山古墳 |

〃 |

107.6 |

49.7 |

8.5 |

68.1 |

9.5 |

| 将軍山古墳 |

〃 |

90.0 |

38.8 |

― |

63.6 |

8以上 |

| 中の山古墳 |

〃 |

(推定)79 |

(推定)38 |

4.9 |

(推定)44 |

5.2 |

| 瓦塚古墳 |

〃 |

73.4 |

36.2 |

4.8 |

45.0 |

4.6 |

| 奥の山古墳 |

〃 |

66.4 |

38.4 |

5.6 |

43.2 |

6.0 |

| 愛宕山古墳 |

〃 |

54.7 |

26.4 |

3.6 |

31.4 |

3.7 |

| 丸墓山古墳 |

円墳 |

(径)105.0 |

― |

(高)17.2 |

― |

― |

※墳丘の高さは古墳時代当時の地表面から計測しています。