休館中ブログ

今後の情報発信のお知らせ/ブログを更新終了します

今後の情報発信のお知らせ/ブログを更新終了します

休館中ブログ「いまなにしてる?」の更新は、今回が最後になります。

約7カ月間、長いようで短い間でした。

たくさん見ていただき、ありがとうございました!

今後、当館は次のメディアにより情報を発信していきます。

① 公式X

当館の最新情報や、埼玉古墳群や博物館の豆知識、イベント実施の様子などを発信します。

「鉄剣エピソードゼロ」「古代人の日常」「博物館のおしごと」のような、シリーズ企画も行われることがあります。 Xのアカウントをお持ちの方限定になりますが、当館のファンなら必ずフォローしてみてください。

② 公式LINE(4月中旬から配信開始予定)

当館で今後行われるイベントや展示について、最新情報を配信します。

スマートフォンの「LINE」まで通知をお届けできるので、イベント開催を見逃したくない方にお勧めです!

4月には、次のページから友だち追加ができるようになります。

https://sakitama-muse.spec.ed.jp/official_line

③当HP

「新着情報」では、新しい展示の開始や他館との連携企画についてお知らせします。

「イベント情報」では、当館が開催する新しいイベントの情報が掲載されます。

「おうちミュージアム」から飛べる各ページでは、3次元モデルの紹介や、VR視聴に対応した「空中ガイドツアー」動画も公開中です。今後のコンテンツ追加にもご期待ください。

当ブログは更新を終了いたしますが、

当面の間「利用案内」の中に残りますので、過去記事を閲覧することができます。

(広報・学習支援担当)

「さきたま体験工房」リニューアル情報!

「さきたま体験工房」リニューアル情報!

いよいよ、再開館まであと1週間となりました。

今回は、リニューアルした「さきたま体験工房」を特集いたします!

古代衣装の展示

体験工房に入ると、古代の衣装や甲冑、金錯銘鉄剣の模型が目に入ります。

その脇に、2体の古代人がお出迎え。

「まが玉づくり体験」お試しコーナー

当館の大人気イベント「まが玉づくり体験」。やわらかい石(滑石)を、やすりで削って形を作っていく体験です。

石のかたさや削り方を試してから、参加を決めたい方はこちらでお試しができるようになりました。

黒の石は他よりかなり硬いです! ここで実感してみてください。

学習クイズ・さわれる資料コーナー

工房に入って右手の壁側の展示も大きく変わりました。

扉に、古代のくらしに関する問題が付いています。扉を開けると、その答えとなる物が中に入っています!

クイズに挑戦しながら、古代のことがわかるようになります。

基本的に実物の資料に触ることはできないのですが、一部さわれる資料もあります。

このコーナーで古代のことを学ぶと、国宝展示室の資料がより身近に感じられると思います!

その他

他にも工房内サイネージでは、博物館や古墳群の概要ムービー、古墳時代に関する全10問のクイズ、まが玉づくり体験のダイジェスト映像など「さきたまTV」を放映します。

小さいお子様から大人まで、博物館をより楽しめる「さきたま体験工房」は、開館中は常時入ることができます(※)。

ぜひ立ち寄ってみてください。

(広報・学習支援担当)

※「まが玉づくり体験」実施中は、一部の椅子と机が利用できなくなりますのでご了承ください。

「あおぞら まが玉教室&キッズ古墳群ガイドツアー」開催しました。

「あおぞら まが玉教室&キッズ古墳群ガイドツアー」開催しました。

今回は、3月3日(日)に行われた「あおぞら まが玉教室」と「キッズ古墳群ガイドツアー」のようすをお伝えします。

あおぞら まが玉教室

当館で常時開催していた「まが玉づくり体験」は休館に伴い休止中のため、まが玉を屋外で作れるイベントを開催しました。会場は さきたま古墳公園の駐車場からほど近い、「北側レストハウス」でした。

参加者は計213名! 前回の11月に続いて多くの方に来場いただきました。

当日は冷たい風が吹き抜けていたため、いつもは水を使うところをぬるま湯に変えて実施しました。

3月に入ったとはいえ、当館のある行田市もまだまだ冷たい風や雨が多い毎日です。

キッズ古墳群ガイドツアー

職員の解説を聞きながら、公園内の古墳をめぐる「古墳群ガイドツアー」。

今回は、小学生~高校生を対象に、丸墓山古墳・稲荷山古墳・将軍山古墳の3つをめぐりました。

当日はちょうど梅が咲いている時期でした。愛宕山~丸墓山間の園道や稲荷山古墳付近など、公園内には各所に梅の木があります。

今回は丸墓山古墳・稲荷山古墳と、登れる古墳が2つ入ったコースでしたが、皆さん最後まで元気いっぱいでした。

今回の2つのイベントで、今年度のイベントはすべて終了しました。

4月の再開館が近くなり、このブログ更新も残り少なくなってきました。

いま、再開館に向けて新しいことを用意していますので、残りの回でいくつか紹介していく予定です。お楽しみに!

(広報・学習支援担当)

埼玉を愛する人から動画を募集? 「『ニュー咲きほこれ埼玉』みんなで踊ろう!埼玉愛を届けよう」

埼玉を愛する人から動画を募集? 「『ニュー咲きほこれ埼玉』みんなで踊ろう!埼玉愛を届けよう」

どうも、古代人です。

この前、博物館の人から面白そうな企画を聞いたから紹介するよ!

企画名は「『ニュー咲きほこれ埼玉』みんなで踊ろう!埼玉愛を届けよう」。埼玉を愛する人たちから短い動画を募集しているみたい。

募集する動画の内容は、

(1)「ニュー咲きほこれ埼玉」のサビを「踊ってみた」動画

または

(2)「ニュー咲きほこれ埼玉」の好きなメロディ部分に乗せて埼玉愛を表現したフリー動画 みたいだね。

「ニュー咲きほこれ埼玉」っていうのは、映画『翔んで埼玉 〜琵琶湖より愛をこめて〜』の主題歌にもなっている、はなわさんの楽曲だね。次のページのリンクから聴くことができるよ。

参加型企画「『ニュー咲きほこれ埼玉』みんなで踊ろう! 埼玉愛を届けよう」(埼玉県 のページが開きます)

応募方法は、Instagramに決まったタグをつけて動画を投稿するだけ。普段からInstagramに投稿している人なら簡単じゃないかな?

メールでも受け付けているみたいだから、埼玉県のページを確認してみてね。

もし動画を撮るとしたら、埼玉古墳群(さきたま古墳公園)はとてもいい場所だよ。

なんといっても、県名発祥の地といわれる「行田市埼玉(さきたま)」にあるし、ここにしかない景色や「さきたま」の言葉がたくさん見つかるはず!

踊るほうは、ページで公開されている振り付け動画を参考にできるけど、「埼玉愛」ってどう表現するか難しいね。

ちなみに埼玉県のマークは「まが玉」を16個集めた形になっているのは知っているかな?

まが玉を使って、埼玉愛を表現することもできそうだね。

今回の企画、踊るのが好きな人や埼玉愛の表現を思いついた人はぜひ投稿してみてね。

たくさん集まったらどんな動画が完成するんだろう? 楽しみだなあ。

(古代人)

愛宕山古墳 現地見学会を開催しました/発掘調査③

愛宕山古墳 現地見学会を開催しました/発掘調査③

2024年2月3日(土)に愛宕山古墳の現地見学会を開催しました。

数日前には雪が降ってしまいましたが、当日は晴天に恵まれ、計401名の方にご参加いただきました。多くのご参加ありがとうございました!

学芸員からは、調査の成果として、①周堀(内堀・外堀)を確認できたこと ②前方部で旧表土(古墳時代の地表面)及び中断テラスが確認できたこと ③前方部の墳丘の始まりや墳裾部を確認できたことを中心にお話ししました。

また、見学会では普段登ることのできない墳丘に登っていただくこともメインのひとつでした。普段と違った景色で古墳をご覧いただけたのではないかと思います。

さて、ブログにて発掘調査の様子をお伝えしてきましたが、発掘調査も終盤を迎え、今回で最後になります。

調査が終了したら、掘った土は埋め戻していきます。遺構保存のため墳丘に重機の立ち入りは禁止されています。そのため、墳丘の土は人力で埋め戻しています。

これから出土遺物の観察や研究をするため、遺物についた土を丁寧に落としていきます。

見学会で発表した成果は今後の調査・研究でさらに検討を加えていき、最終的な成果は報告書やまた別の形で皆様にご紹介したいと思います。

(史跡整備担当)

学芸員の仕事にチャレンジ!「古墳の調査をしてみよう」を開催しました。

学芸員の仕事にチャレンジ!「古墳の調査をしてみよう」を開催しました。

当館は、小・中学生を対象にした全3回の継続型イベント「学芸員の仕事にチャレンジ!」を開催してきました。

今年度の初回は「古墳を歩いて大きさを測ってみよう」、第2回は「出土物を観察スケッチしよう」、

まとめとなる3回目は、「古墳の調査をしてみよう」と題して、愛宕山古墳の発掘体験を行いました。

本物の古墳を発掘できるなんて、なかなかできないスペシャルな体験です。

愛宕山古墳の発掘体験

愛宕山古墳の発掘現場で学芸員が説明を行っているところ。

学芸員から発掘の仕方について説明を受けたあと、いよいよ発掘体験の開始です。

土が固くて掘るのは大変ですが、みんな夢中で掘り続けています。

土を掘っている参加者の皆さん。

掘っているうちに、ただの土とはちがう、石のようなものが…

なんと埴輪の欠片が見つかりました!

本物の遺物の発見に、大興奮の子供たち(と、保護者の皆様)。

様子を見に来た古代人も、一緒に発掘体験を楽しみました。

発掘現場にやってきた古代人。

発掘に挑戦する古代人。

今回は発掘体験のほかに、遺物洗い体験も行いました。

ブラシを使って軽くたたくように、丁寧に土をおとしていきます。

きれいになった欠片が埴輪や土器のどの部分なのか、学芸員に聞いている子もいました。

本イベントの参加者の中から、未来の学芸員が生まれるかもしれません。

今回の体験をとおして、学芸員の仕事の魅力が子供たちに伝わったら私たちも嬉しいです。

来年度も親子で参加できるイベントを企画していますので、ぜひご期待ください。

(広報・学習支援担当)

公園に雪が降りました。

公園に雪が降りました。

2月5日午後から翌6日未明にかけて、さきたま古墳公園のある行田市にもかなりの雪が降りました。

6日午前中までの積雪量は10センチ程度でした。

雪を被った古墳もなかなか映えています.。

園内、特に草地は雪で覆われています。

枝が折れて散乱しているところや、木から雪が落ちてきそうなところもあります。

ご利用の際は足元を含めた周囲にお気をつけください。

なお、将軍山古墳展示館周辺については、皆様が安全に入館できるよう、雪かきを行いました。

まだ雪が解けのこっている古墳もあります。この機会に雪を被った古墳をお楽しみください。

丸墓山墳頂から見た小円墳付近の写真(11時撮影)。

(総務・公園管理担当)

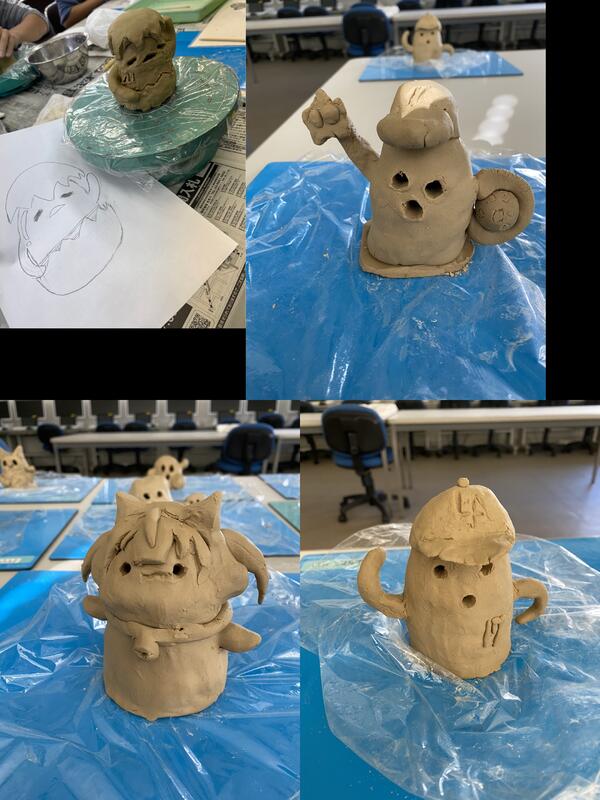

古代人、出張授業をお手伝い(オリジナル埴輪を作ろう!)

どうも、古代人です。

また博物館の出張授業をお手伝いしたので、そのときのことを書きます!

(前回のお手伝い記事→ 小学校向け「古墳時代へタイムスリップ!」)

今回の出張授業は「オリジナル埴輪を作ろう!」。埴輪(はにわ)の作り方を勉強して、実際に作ってみる授業だよ。

小学生の高学年からが多いけど、特別支援学校(学級)や中学生のみんなもやっている大人気プログラムなんだって。

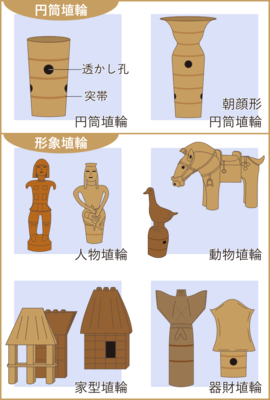

埴輪を作る前に、博物館の職員の方から埴輪についてお話があったよ。

埴輪には、大きく分けると「円筒埴輪」と「形象埴輪」の2種類があるんだ。

円筒埴輪は古墳が造られた当時に周りを囲むように置かれていて、邪悪なものが中に入らないように区切る役割があったと考えられているよ。

形象埴輪は、色々な職業の人や動物、道具等をかたどって作られた埴輪で、埋葬された人が生きていた時の様子を再現するために使われたと考えられているよ。

今回は「オリジナル埴輪」を作る授業だから、最終的な形はみなさん次第。授業の前に、自分が作りたい埴輪のイメージを考えてきてもらっているよ。ただ実際に作ってみるとイメージ通りにするのは難しいときもあるから、調整するのもひとつの勉強だね。

埴輪のことを勉強したら、基本的なつくり方の解説。動画で見るのがわかりやすいよね。

動画:粘土を伸ばして輪にして置くまで。

こういう風に粘土をのばして輪っかを作り、積み上げていくんだ。輪っかをつくるから、はに「わ」っていうんだね。

わたしは今回、みんなに作り方のアドバイスをする係だったよ。といっても、コツをつかんだらみんな自身のイメージ通りに作っていくから、お手伝いをするのは途中までだけど…

完成したオリジナル埴輪4体。

オリジナルはにわが完成!

かざりを付けたり顔を描いたりすると、雰囲気が全く変わって楽しいね!

授業をしたみんなが将来歴史の勉強をするときは、埴輪を作ったことを思い出してもらえたらいいな。

(古代人)

愛宕山古墳、発掘中です!② ★

今年も新年早々、発掘調査が始まっています。

今回の調査は墳丘南側(前方部側)の周堀と墳丘北側(後円部側)の墳裾の範囲を確認することが目的ですが、墳丘南側の周堀はほぼ調査が完了しました。

重機で掘削した後、遺構面を確認するために移植ゴテ(=園芸などで使用する小さなスコップ)、ガリ(または三角など呼び方は様々あります)、鋤簾(ジョレン)などの道具を駆使してきれいにしていきます。

すると...

写真だと少しわかりづらいですが、画面右と左で土の色の違いがわかるでしょうか。左のほうが黒っぽい土ですね。そして中央奥に逆三角形でまた少し違う土があります。

マーカーで記すとこんな感じになります。↓

昭和56年の調査成果の図面と照らし合わせると、これらの遺構が中堤・外堀・外堀を壊す新しい溝ということが明らかになりました。前回の調査で見つかった遺構の続きが検出されたことは今回の成果のひとつです。

また、墳丘側には内堀も確認されましたが、新しい時期の溝がいくつか入り込んでおり、墳丘の立ち上がりと内堀との境はまだ検討中です。

一方、内堀からは埴輪片がある程度まとまって出土しました。内堀は墳丘に近いため、崩れ落ちてきた破片が溜まりやすいのだと思われます。

発掘調査は、平面だけではなく断面も大切な情報となります。平面的に遺構が確認出来たら、掘削しながらどのように土が堆積したのかを断面で確認していきます。

年明けからは前方部の墳丘をメインに掘削していきます。旧表土(=古墳築造当時の地表面)、埴輪列(=埴輪が並んでいた痕跡)、テラス(=墳丘の途中にある、埴輪が並べられていた平坦な部分)を確認することが目標です。

墳丘は中軸から東側に1m幅で広げました。ここから慎重に掘り下げ、築造当初の面を確認します。

早いもので調査もあと2か月を切りました。風の強い時期になりますが、引き続き調査を進めていきたいと思います!

なお、今回ご紹介した成果は現段階の所見で、今後調査の進展や整理作業の過程で調査見解が変わる可能性もあります。何卒ご了承ください。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

(史跡整備担当)

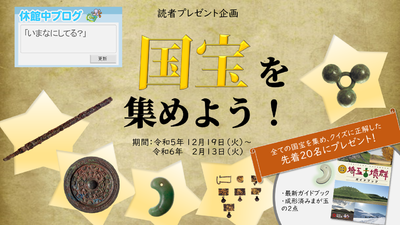

ブログ読者プレゼント「国宝を集めよう!」⑦

今回の国宝は「銀環」です。

これまで記事で紹介した国宝7点を覚えてクイズに答えると、先着20名の方にプレゼントが当たります!

(プレゼントは終了しました)

企画概要は下のページをチェック!

https://sakitama-muse.spec.ed.jp/blogpresent_kokuhou

休館中でもグッズは買えるんです。② ★

休館中でもグッズがほしい という方必見!

実は休館中でも当館のグッズは郵送によってご購入いただけるんです。(代金先払い。お届けは、代金お支払から2週間程度要します。)

どれもオリジナルで人気なものばかりですが、今回はその中でも、特に売れ筋なものを紹介いたします。

①トートバック白・黒

「国宝金錯銘鉄剣」の銘文をプリントしたシンプルデザインの白いトートバックと、

黒地に白く浮かび上がる埴輪のデザインがかっこいい黒のトートバックです。

持ち手も長く、手提げでも肩掛けでもちょうどいいサイズです。

白と黒どちらがお好みでしょうか。(なお、白は先日再販開始しました)

②国宝鉄剣箸

昨年度の新作、「国宝金錯銘鉄剣」の115文字が刻まれた箸です。

高級感のある内装金色の箱になんと赤と黒の2膳が入っています。

自分用にも贈呈用にもなる一品です。

③マスキングテープ「古墳と埴輪」

こちらも昨年度の新作。さきたま古墳公園の各古墳と埴輪のイラストが並んだマスキングテープです。これを持ってさきたま古墳公園を散策し、実物とイラストを比べてみてはいかがでしょうか。

※博物館本館は休館中ですが、さきたま古墳公園、将軍山古墳展示館はご利用いただけます。

全てのグッズ情報は以下からご覧いただけます。

通信販売については、下記ページを御参照ください。

・通信販売の申込方法について - 埼玉県立さきたま史跡の博物館

ブログ読者プレゼント「国宝を集めよう!」⑥

今回の国宝は「鈴杏葉」です。

今後の記事で発表される国宝7点を覚えてクイズに答えると、先着20名の方にプレゼントが当たります!

(プレゼントは終了しました)

企画概要は下のページをチェック!

https://sakitama-muse.spec.ed.jp/blogpresent_kokuhou

@sakitama_museum

@sakitama_museum